Pensionante del Saraceni (Attivo a Roma tra il 1610 e il 1620 ca.)

(Attivo a Roma tra il 1610 e il 1620 ca.)

San GerolamoOlio su tela, 64 x 50 cm

- PROVENIENZA

- BIBLIOGRAFIA

- MOSTRE

- DESCRIZIONE

PROVENIENZA

Dall’antiquario Di Castro, Roma; 1965, Bologna, collezione privata; Francia, collezione privata.

BIBLIOGRAFIA

- Anna Ottani Cavina, Carlo Saraceni, Milano, 1968, pp. 49-50, p. 68, note 48, figg. 30-31;

- Benedict Nicolson, The Art of Carlo Saraceni, in “The Burlington Magazine”, n. 806, maggio 1970, p. 315;

- Raymond Ward Bissell – Anna Ottani Cavina, Carlo Saraceni, in “The Art Bulletin”, vol. 53, n. 2, giugno 1971, p. 249;

- Anna Ottani Cavina, La Tour all’Orangerie e il suo primo tempo caravaggesco, in “Paragone”, 1972, n. 273, pp. 3-23, fig. 10;

- Jean-Pierre Cuzin – A. Brejon de Lavergnée (a cura di), I caravaggeschi francesi, Roma, Accademia di Francia, Villa Medici, 15 novembre 1973 - 20 gennaio 1974, pp. 78-79, n. 20; Parigi, Grand Palais, 13 febbraio - 15 aprile 1974, pp. 80-81, n. 21;

-Benedict Nicolson – Christopher Wright, Georges de La Tour, Londra, 1974, p.p 35-36, fig. 149;

- Benedict Nicolson, Caravaggism in Europe (Second Edition, Revised and Enlarged by Luisa Vertova), 3 voll., Oxford, 1979, I, p. 155, II, fig. 796;

- Anna Ottani Cavina, Per il ‘Pensionante del Saraceni’, in Scritti di Storia dell’arte in onore di Federico Zeri, Venezia, 1984, p. 614, nota 8;

-Gianni Papi, Un’apertura sul soggiorno italiano di Jacob Van Oost il Vecchio, in “Studi di Storia dell’arte”, 1, 1990, p. 175, 180, nota 20;

- Gianni Papi, in Caravaggio y la pintura realista europea, cat. della mostra, Barcellona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 10 ottobre 2005 - 15 gennaio 2006, p. 230, n. 53, p. 422;

- Gianni Papi, in La ‘schola’ del Caravaggio. Dipinti della collezione Koelliker, Gianni Papi (a cura di), cat. della mostra, Ariccia, Palazzo Chigi, 13 ottobre 2006 - 11 febbraio 2007, p. 112, n. 28;

- David Franklin – Stephen Gritt, A New Painting for Ottawa by the Pensionante del Saraceni, in “National Gallery of Canada Review (Revue du musée des Beaux-Arts du Canada)”, VI, Ottawa, 2008, p. 5;

- Maria Giulia Aurigemma, Il Pensionante del Saraceni (attivo nel secondo decennio del XVII secolo), in I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti, C. Strinati – A. Zuccari, Ginevra-Milano, 2010, II, p. 558, 561, nota 38;

- Michele Nicolaci, Il ‘Pensionante del Saraceni’. Storiografia di un enigma caravaggesco, in Carlo Saraceni. Un Veneziano tra Roma e l’Europa 1579-1620, Maria Giulia Aurigemma (a cura di), cat. della mostra, Roma, Palazzo di Venezia, 29 novembre - 2 marzo 2014, p. 374, fig. 3;

- Valeria Di Giuseppe Di Paolo, Note sulle opere disperse di Carlo Saraceni e qualche sottrazione, in Carlo Saraceni. Un Veneziano tra Roma e l’Europa 1579-1620, Maria Giulia Aurigemma (a cura di), cat. della mostra, Roma, Palazzo di Venezia, 29 novembre - 2 marzo 2014, p. 378, 383, note 7.

MOSTRE

I caravaggeschi francesi, Jean-Pierre Cuzin – Arnauld Brejon de Lavergnée (a cura di), Roma, Accademia di Francia, Villa Medici, 15 novembre 1973 - 20 gennaio 1974; Parigi, Grand Palais, 13 febbraio - 15 aprile 1974.

DESCRIZIONE

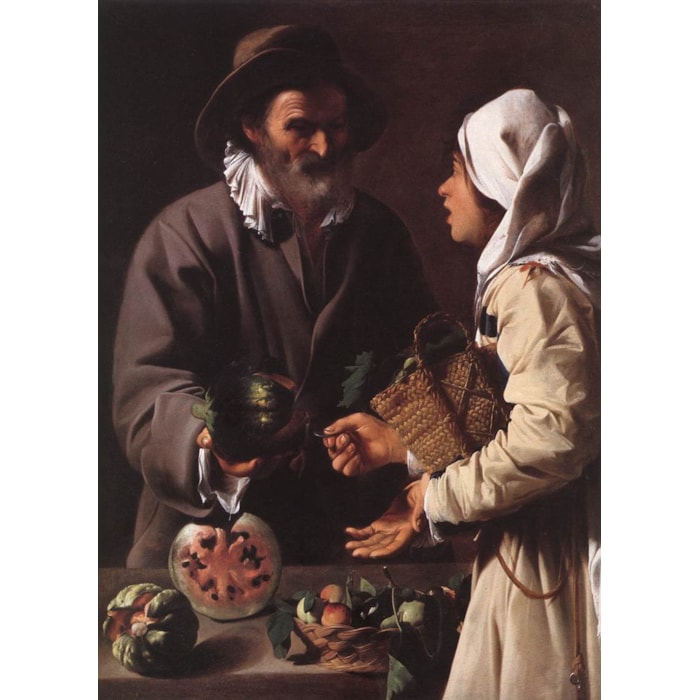

Il San Gerolamo viene ad aggiungersi al ristretto corpus dell'enigmatico artista scoperto da Roberto Longhi (1943)1 e da lui chiamato "Pensionante del Saraceni". Sparso nei musei del mondo intero, il gruppo comprende: la Negazione di San Pietro (Roma, Pinacoteca Vaticana; fig. 1)2, il Venditore di frutta (Detroit, Institute of Art; fig. 2), il Pollivendolo (Madrid, museo del Prado; fig. 3), il Cuoco (Firenze, Galleria Corsini), la Natura morta con anguria (Washington, National Gallery) aggiuntasi più tardi e seguita dal nostro San Gerolamo e il Funerale di Santo Stefano (Boston, Museum of Fine Arts; fig. 4), probabilmente l’opera più antica del gruppo. Recentemente, un ambizioso San Gerolamo penitente nello studio (Ottawa, National Gallery of Canada ; fig. 5) è stato aggiunto al catalogo dell’anonimo ma qualitativamente altissimo pittore. L’artista fu attivo nella Roma degli anni 1610/15 e 1620 come dimostrato dagli inventari della collezione del cardinal Giacomo Sannesi – importante collezionista romano morto nel 1621 – nei quali sono registrati il Funerale di Santo Stefano oggi a Boston e il Venditore di frutta di Detroit.

Il nome di “Pensionante del Saraceni” suggerisce la prossimità stilistica dell’artista con il veneziano Carlo Saraceni (1579-1620) durante gli anni del suo soggiorno a Roma, tra il 1598 e il 1619. Nell’Urbe, questa figura centrale del caravaggismo che ebbe una bottega molto attiva, aveva l’abitudine di accogliere in casa collaboratori e colleghi anche stranieri, come ad esempio il lorenese Jean le Clerc (1586-1633). Saraceni era noto per essere francofilo, vestiva alla francese e parlava correntemente la lingua. Il suo è un caravaggismo addolcito, come visto attraverso il prisma veneziano, una caratteristica che si ritrova nel gruppo di opere attribuite al Pensionante del Saraceni: anche quest’ultimo dimostra una minor drammaticità rispetto alle opere di Caravaggio (1571-1610).

A partire da Roberto Longhi (1943), gli studiosi sono concordi nel riconoscere in quest’artista un carattere francese. La presenza del San Gerolamo alla mostra dei caravaggeschi francesi del 1974-1975 (Roma e Parigi) non ha smentito quest’opinione, sebbene i curatori della mostra abbiano dovuto riconoscere che “questo pittore conserva il suo mistero”. Benedict Nicolson, nella monografia da lui dedicata a George de La Tour, sottolinea ancora il rapporto con la Francia e una certa consonanza stilistica con il grande maestro lorenese, specialmente nella gamma cromatica rosso-arancia, qui del contenitore della clessidra, e nel suo interesse per la natura morta. La critica più recente ha accettato l’ingresso del San Gerolamo nel corpus dell’artista. Gianni Papi ha avanzato nuove ipotesi riguardo la sua nazionalità: alcune opere sembrano richiamare la cultura fiamminga, in altre propone di individuare velate di influenze emiliane. Insomma, la nazionalità del pittore resta, ancora oggi, una questione aperta.

Nel dipinto qui presentato, l’artista mostra qui una grande prossimità con il suo soggetto: San Gerolamo, uno dei quattro Dottori della Chiesa, è dipinto a mezzobusto seduto davanti al suo scrittoio. Presentato nell’iconografia del saggio, del filosofo, tiene gli occhi fissi sulla Bibbia aperta davanti a lui mentre ne scrive la celebre traduzione. In primo piano si vedono il teschio e la clessidra, attributi abituali della penitenza che il santo aveva praticato da anacoreta nel deserto. Ritroviamo questa stessa clessidra rossa-arancio sul suo tavolo di lavoro nel quadro di Ottawa, dove però il Santo è inginocchiato in preghiera.

La fisionomia del nostro San Gerolamo, presenta delle affinità con il Venditore di frutta del museo di Detroit e con il Pollivendolo del museo del Prado a Madrid, due quadri entrati molto presto a far parte del corpus del Pensionante del Saraceni.

Un ulteriore elemento a dimostrazione dello stretto rapporto fra il Pensionante e Carlo Saraceni – e della datazione precoce del San Gerolamo nella cultura caravaggesca romana – è la presenza dello stesso modello nel San Bennone riceve da un pescatore le chiavi della città di Meissen, capolavoro del Saraceni eseguito nel 1617 per la chiesa tedesca di Santa Maria dell’Anima a Roma dove le sue sembianze si ritrovano in una delle figure centrali del dipinto.

La luce dolce e avvolgente che tocca la fronte del santo crea, per contrasto, forti ombre sul primo piano (la mano, il libro), immergendo il teschio nella penombra. Pochi e sapienti tocchi di materia libera e densa sui capelli e sulla barba accentuano gli effetti pittorici e luminosi. La composizione su fondo scuro, illuminata da una luce radente, come accade nella pittura naturalistica degli anni 1610-1620, fa del Pensionante un attore di primo piano della cerchia caravaggesca “in rapporto con il Saraceni del periodo della maturità e – scriveva Roberto Longhi – superiore a lui dal punto di vista pittorico”.

Note:

1-Roberto Longhi, Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia, “Proporzioni”, 1943, I, pp. 5-63; si veda anche Anna Ottani Cavina, Carlo Saraceni, Milano, 1968, p. 50, 68, note 48. Il nostro San Gerolamo vi è pubblicato per la prima volta.

2- Della Negazione di San Pietro sono note diverse versioni, tra le quali la principale è quella conservata nella Pinacoteca Vaticana. Al secondo posto si trova la versione della National Gallery of Ireland di Dublino. Nel Musée de la Chartreuse di Douai si trova un altro esemplare considerato originale da una parte della critica recente e dal Musée de Douai (cfr. Jean-Patrice Marandel, in Corps et Ombres. Caravage et le caravagisme européen, Michel Hilaire, Axel Hémery (dir.), catalogo della mostra, Toulouse-Los Angeles-Hartford, 2012-2013, p. 126-127, n. 18) ma il cui carattere autografo è già messo in dubbio da Nicolson (cfr. Benedict Nicolson, Caravaggism in Europe, Oxford, 1979, vol. 1, p. 155, n. 793).